L'Empire britannique a été pendant près d'un siècle la plus grande puissante du monde. Mais cet empire colonnial est voué à disparaître. Les indépendances se cumulent au cours du milieu du XXe siècle. Face à ce phénomène, le Royaume-Uni doit réagir. Dans son désir de sauvegarder une aura qui semble s'essoufler, elle doit rapidement réformer son empire. Ainsi naît le Commonwealth of Nations. L'organisation a une place de choix dans le paysage britannique. Et pour cause, avant même d'être reine du Royaume-Uni, Elizabeth II se considère avant tout comme le chef du Commonwealth. Mais alors qu'est-ce que le Commonwealth ? A quoi sert-il ? Comment est-il représenté ? Quel est son avenir ? Pour un Français, l'organisation peut paraître floue. Nous sommes là pour vous éclairer sur l'une des plus organisations du monde.

Qu'est-ce que c'est ?

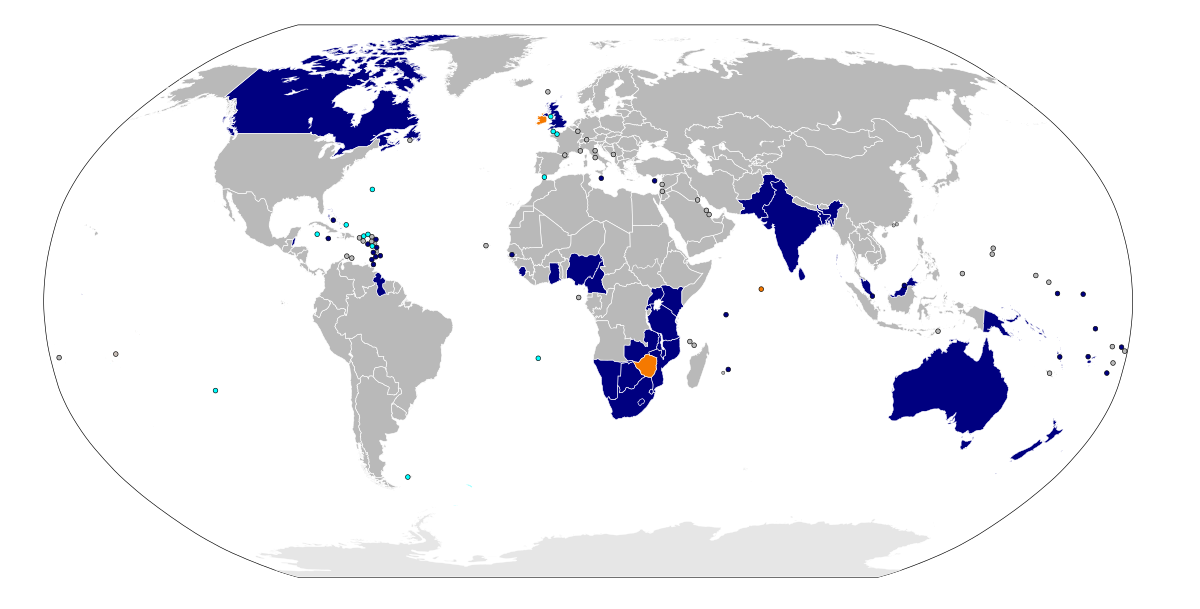

Avant de nous intéresser à l’histoire même de la création de cette organisation, il convient d’en présenter les grandes lignes. Commençons par quelques chiffres qui me semblent être assez édifiants et qui nous permettent d’avoir déjà un aperçu de ce qu’il représente. De son nom complet, le Commonwealth of Nations – la Communauté des Nations - comprend actuellement 53 membres, répartis sur tous les continents, pour une population totale de 2.4 milliards d’habitants. Cela représente le quart des pays reconnus par les Nations Unies, et pas moins d’un tiers de la population mondiale. Au sein de ces 53 nations, trois regroupent 80% des habitants, à savoir l’Inde, le Bangladesh et le Pakistan, et le continent le plus représenté est l’Afrique, avec 19 pays membres.

En termes d’organisations, les chefs de gouvernement se réunissent tous les deux ans, et un peu comme les jeux olympiques ou les coupes du monde, des jeux sont organisés tous les quatre ans. Contrairement à une alliance ou à l’appartenance à un traité, aucun des membres n’a d’obligations envers les autres, mais ils adhèrent tous à la charte du Commonwealth. Celle-ci énonce des valeurs fondatrices de la communauté, telles que la démocratie, les droits humains, la non-discrimination, la liberté d’expression ou encore la séparation des pouvoirs. Elle reconnait également la spécificité des petits États et des États vulnérables, qu’il convient d’aider dans leur développement et de soutenir en cas d’agression. Il s’agit essentiellement d’États insulaires et pauvres dont les défis principaux sont une économie particulière et défaillante, des problèmes énergétiques et une vulnérabilité certaine face au changement climatique. Une question peut alors se poser : tous les États membres de cette organisation se doivent de respecter la charte qu’ils ont signée. Mais que se passe-t-il si un de ces pays venait à ne pas en respecter un ou plusieurs aspects ? Dans un premier temps, le secrétaire général du Commonwealth va inciter le pays en question à retourner sur le droit chemin, en l’exhortant à en faire plus. Ce fut par exemple le cas fin 2017 lorsque le Cameroun, épinglé par plusieurs ONG comme étant le mauvais élève en termes de gouvernance et de respect des droits de l’homme, a reçu la visite de la secrétaire du Commonwealth, Patricia Scotland. Pour elle, il faut continuer à « mettre l’accent sur l’État de droit en construisant et en renforçant les institutions de gouvernance et en promouvant les meilleures pratiques », nécessaires pour un développement prospère du pays à terme. En cas de non-respect prolongé de la charte, le pays peut également être suspendu, comme l’a été le Zimbabwe en 2002 – il a quitté l’organisation en 2003, et le Royaume-Uni soutient sa réintégration après le départ de Mugabe du pouvoir.

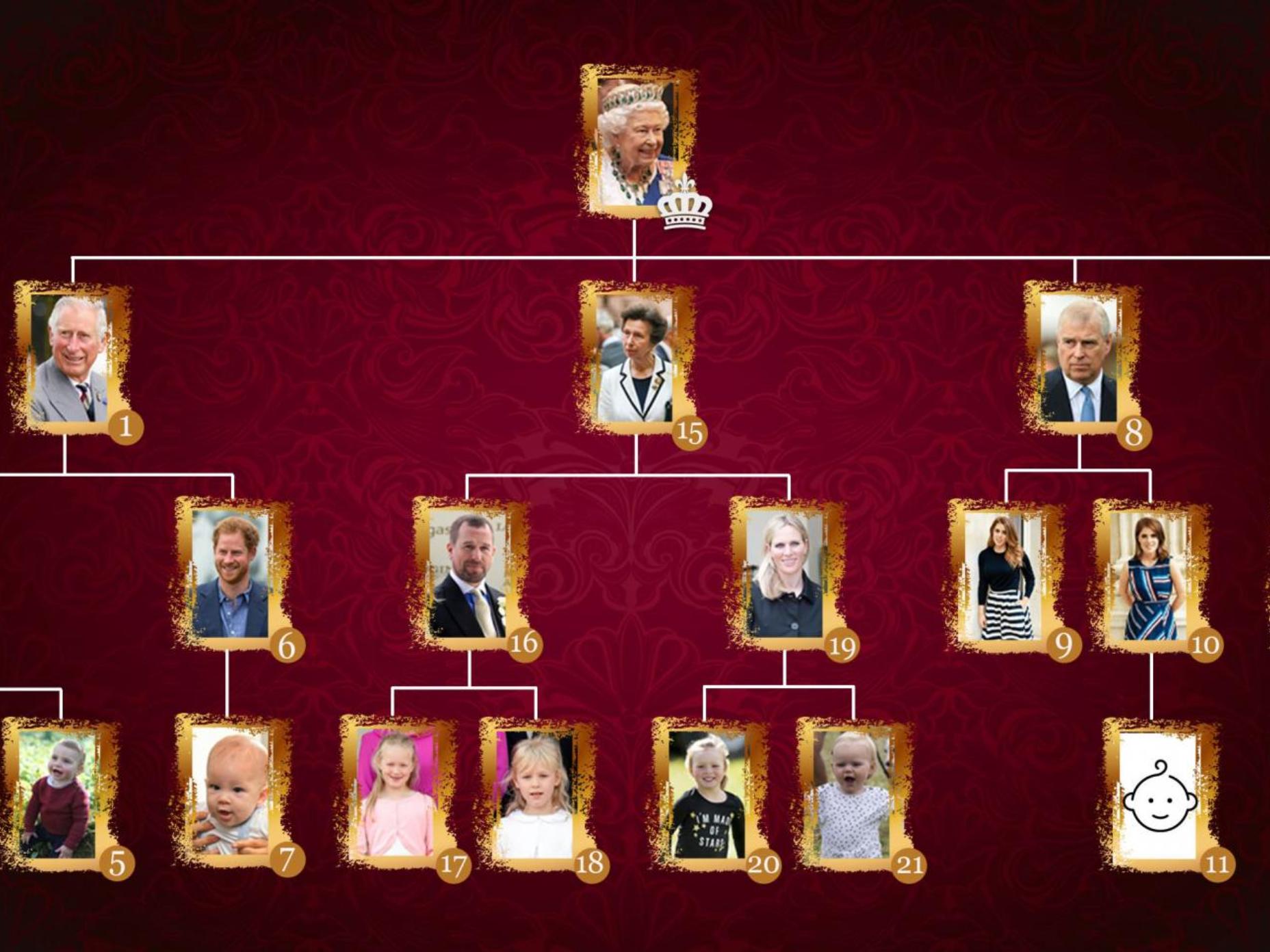

À la tête du Commonwealth of Nations se trouve le souverain britannique, en l’occurrence Elizabeth II, qui se trouve également être le chef de 17 monarchies parlementaires, dont les plus connues sont le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans les faits, cela ne lui confère aucun pouvoir effectif, du fait de la nature même de l’organisation, qui réunit des États libres et égaux. Le chef de 17 des États membres ne peut donc avoir de pouvoir sur l’organisation, sinon vous comprenez bien qu’aucun des membres du Commonwealth ne serait l’égal des autres. En effet, contrairement à certaines idées reçues, si le Royaume-Uni est bien à l’origine de cette organisation en aucun cas il en est le chef.

Pourquoi et comment y adhérer ?

Si autant de pays adhèrent au Commonwealth, on peut se demander quels avantages ils peuvent en tirer ? Après tout il n’y aurait intérêt à l’intégrer si ce n’est que pour se retrouver avec des engagements du simple fait d’avoir signé la charte. Il faut des contreparties qui en vaillent le coup. Et celles-ci se jouent surtout sur le plan international. Chaque pays membre ne s’envoie pas des ambassadeurs, mais des hauts-commissaires, qui représentent leur gouvernement et non le chef de l’État. Cela s’explique par le fait que les citoyens des 53 pays ne se considèrent pas comme des étrangers les uns par rapport aux autres. Si un des citoyens du Commonwealth se trouve dans un pays qui n’est pas de l’organisation, et où il n’y a pas de représentation diplomatique, il peut s’adresser au besoin à l’assistance consulaire britannique, s’il y en a une évidemment. Ajoutons à cela que les citoyens néo-zélandais, australiens et canadiens bénéficient d’un working holiday visa qui permet aux personnes de 18 à 30 ans de travailler au Royaume-Uni. Le fonctionnement est le même, à peu de choses près, que le visa de travail entre la France et le Canada. Ce visa n’est cependant pas accessible pour les autres États membres car il nécessite une réciprocité, mais cela est parfaitement envisageable à terme.

Si toi, ami lecteur, te demande pourquoi nous n’avons pas intégré cette organisation dont la chartre reprend peu ou prou les valeurs de la République française et qui facilite certains aspects des relations internationales, voici les conditions d’adhésion, qui te feront comprendre pourquoi nous n’y sommes pas. Tout d’abord, il faut accepter la charte et être un État souverain, deux aspects assez formels et non-contraignants pour la France. Il faut aussi respecter les vœux de la population, en ce qui concerne l’adhésion, mais aussi de façon générale dans les élections, ce qui en théorie est le cas ici. C’est après que les choses se compliquent. Il faut reconnaître le souverain britannique comme chef du Commonwealth, et même si son rôle n’est que symbolique comme nous l’avons vu, je doute que cela soit forcément accepté par les Français. Pays de la Révolution contre l’Ancien Régime, la France n'acceptera pas d'avoir un monarque comme chef d'une organisation, étranger qui plus est. Ce serait un crime de lèse-majesté envers la République. Et le point suivant pour l’adhésion ferait bondir les académiciens de leur siège, puisqu’il faudrait accepter l’anglais comme langue du Commonwealth. Molière qui rendrait les armes face à Shakespeare. Enfin, pour postuler, il faut avoir un lien historique avec un État déjà membre, qui s’explique par la création même du Commonwealth. À voir si le fait qu’Albion soit notre plus ancien ennemie, ou si la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Normand en 1066, constituent des liens historiques valables. Plaisanterie mise à part, vous comprenez bien qu’il serait compliqué, si ce n’est impossible, pour la France d’intégrer le Commonwealth, et cela même avec l'existance de l'Entante cordiale. En revanche certains pays peuvent demander l’adhésion car ils ont été des protectorats ou des colonies anglaises, comme l’Égypte, l’Irak, l’Irlande, la Jordanie, Israël, le Yémen, et même les Etats-Unis. Comme toute organisation, il est possible de quitter le Commonwealth, comme l’ont fait l’Irlande et Terre-Neuve en 1949, et plus récemment les Maldives en 2016, et cela se fait de manière plus aisée que pour un Brexit.

Aux origines du Commonwealth

Comment en est-on arrivé là ? Quels enjeux politiques ont poussé à la création de cette institution ?

Avant de parler de l’acte de création en lui-même, il nous faut remonter à la fin du XIXe siècle, quand le Royaume-Uni dirigeait un immense empire, recouvrant presque le quart du globe et regroupant un peu plus du quart de la population mondiale. Ça ne vous rappelle rien ? Nous sommes presque sur les mêmes chiffres que le Commonwealth, et ce n’est pas une coincidence. Cet Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais fonctionnait selon un système décentralisé de colonies, protectorats et autres territoires, qui étaient placés sous la souveraineté de la Couronne et de l’administration britannique.

C’est durant cette période que le terme de Commonwealth apparait pour la première fois. Le Royaume-Uni fit le choix d’accorder progressivement à certaines colonies une plus grande autonomie dans leur propre gestion, ce qui mena au développement du concept de bien commun des nations, le Commonwealth of Nations. C’est ainsi que les colonies du Canada, à savoir la Nouvelle-Ecosse et la province de Canada, devinrent en 1867 une fédération et furent les premières à se voir accorder le statut de Dominion. Les autres territoires canadiens rejoignirent la fédération entre 1870 et 1873. En 1901 ce sont les colonies australiennes qui deviennent une fédération à leur tour, et se voient également accorder le statut de Dominion, puis en 1907 c’est la Nouvelle-Zélande qui y accède. L’Union Sud-Africaine est formée en 1910 à partir de quatre colonies qui ont leur propre gouvernement et obtiennent, eux aussi, le statut de Dominion. Alors un Dominion, c’est quoi exactement ? Nous venons de voir qu’au début du XXe siècle, les colonies de peuplement blanc se sont toutes vues accorder ce statut. Concrètement, il ne s’agit pas d’indépendance, puisqu’elles restent sous la juridiction de la Couronne britannique. Mais il est difficile de dire ce qu’est exactement un Dominion, puisqu’il n’y a pas de cadre constitutionnel codifié qui le définisse, ce qui en fait un concept plutôt flexible qui dépend des situations. Du fait de ses relations avec la Couronne, un Dominion n’est ni un royaume à part, ni une république indépendante, ce qui est par définition impossible. Le Premier Ministre britannique David Lloyd George a déclaré en 1921, lors d’un discours sur l’accession de l’Irlande au statut de Dominion, que :

« En pratique cela signifie un contrôle total sur leurs propres affaires internes sans aucune interférence d’autres parties de l’Empire ».

Ils contrôlent donc complètement toutes les questions relatives à leur politique intérieure et peuvent donc faire des lois sans que la Couronne ou le Parlement britannique n’interfèrent dans le processus législatif. Ils peuvent ainsi établir leurs propres tarifs douaniers, réguler l’immigration et ont la main sur leurs propres forces de défense. D’un autre côté, tout ce qui concerne les affaires étrangères, la défense et le commerce international restent des prérogatives du gouvernement britannique. Bien que dépendant du Royaume-Uni sur les questions de défense, ils peuvent tout de même décider du niveau d’implication de leurs forces armées.

Cette autonomie sans précédent accordée à certaines colonies devient une menace pour la cohésion de l’Empire britannique du fait des aspirations à l’indépendance de l’Afrique du Sud, de l’Irlande et de l’Inde au tournant du XXe siècle. Une des solutions pour y faire face a été de proposer une plus forte intégration des membres de l’Empire, qui passait par la création d’un Parlement impérial composé de deux chambres dont les représentants auraient été issus des populations blanches des Dominions, ainsi que par une réforme fédérale du Royaume-Uni. Ces idées ont été rejetées à la fois par les Dominions et par le Parlement, et l’idée fut abandonnée en 1911.

Vers l'autonomie et l'égalité avec le Royaume-Uni

Le début du XXe siècle et notamment la Première Guerre Mondiale ont apporté leur lot de changements qui ont eu une incidence directe sur le devenir des Dominions et sur l’évolution de ce qui va devenir le Commonwealth. Quand le 4 septembre 1914 la Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne, elle ne la fait pas qu’en son nom propre mais en celui de l’ensemble de l’Empire, ce qui implique que les colonies et Dominions doivent aider à l’effort de guerre en fournissant les hommes, les matériels et les moyens logistiques dont ils disposent, pour un conflit qui ne les concerne guère. C’est ainsi que les troupes australiennes et néo-zélandaises, connues sous le nom d’ANZAC (Australia and New Zealand Army Corps) se retrouvent engagées dans la campagne de Gallipoli du 25 avril 1915 au 9 janvier 1916.

En 1917 et 1918 se tiennent les Conférences Impériales sur la Guerre, durant lesquelles pour la première fois le terme de Commonwealth est utilisé. Par la même occasion, le statut de Dominion est critiqué par le ministre de la Défense sud-africain Jan Smut, en ces termes :

« Je pense que, bien qu’en théorie nous disposons d’une grande liberté, dans les faits le statut de Dominion est celui d’un sujet [à la Couronne]. Quoiqu’on en dise, et quoiqu’on en pense, nous sommes des provinces sujettes de la Grande-Bretagne ».

En juin 1919, chaque Dominion signe séparément le traité de paix de Versailles, après avoir rejoint la Ligue des Nations nouvellement formée, en tant qu’États indépendants et égaux à la Grande-Bretagne. La Première Guerre Mondiale est indubitablement un moment capital dans l’évolution du Commonwealth du fait que l’implication et le sacrifice des Dominions dans ce conflit questionne leur statut et leur contribution dans la politique étrangère impériale. Lors de la partition de l’Irlande en 1922, l’État Libre d’Irlande obtient à son tour le statut de Dominion, restant de ce fait un élément à part entière de l’Empire, jusqu’à ce qu’il devienne la République d’Irlande en 1949.

L’existence d’une politique étrangère des Dominions distincte de celle de l’Empire est reconnue en 1926, reconnaissance d’un statut de fait puisque comme nous l’avons vu, dès 1919 les Dominions signent un traité international séparément du Royaume-Uni.

La conférence impériale de 1926 adopte le rapport Balfour, dont l’objectif principal est de maintenir les relations entre le Royaume-Uni et ses colonies en accordant aux Dominions autant d’autonomie possible tout en maintenant l’unité de l’Empire. Ce rapport permet de résoudre le problème de cohésion auquel l’Empire faisait face, et que nous avions évoqué auparavant. Concrètement, et dans les grandes lignes, il reconnait que le Royaume-Uni et les Dominions ont une égale autonomie en ce qui concerne les affaires étrangères, que toute législation proposée par le parlement britannique sur un Dominion ne pourra être promulguée qu’avec l’accord dudit Dominion et enfin, que :

« [les Dominions] sont des communautés autonomes au sein de l’Empire Britannique, égaux en statut, en aucun cas subordonné à l’un des autres États que ce soit dans leurs affaires internes ou étrangères, mais ils sont liés par une allégeance commune à la Couronne, et librement associés en tant que membres du Commonwealth des Nations Britannique ».

Les Jeux du Commonwealth voient le jour en 1930 à Hamilton, au Canada, sous le nom de British Empire Games. L’année suivante, le statut de Westminster vient donner force de loi au rapport Balfour de 1926, en reconnaissant officiellement le droit souverain de chaque Dominion de contrôler leurs affaires internes et étrangères, d’avoir une représentation séparée du Royaume-Uni dans toutes les organisations internationales – dont la Ligue des Nations – ainsi que de disposer de leurs propres ambassadeurs, et de pouvoir signer les traités en leur nom. Ce statut de Westminster marque la naissance du Commonwealth des Nations Britannique dans sa première mouture, puisqu’elle ne concerne pour l’instant que les Dominions, comme vous l’avez sûrement remarqué. Tout comme le rapport Balfour, ce statut est la conséquence de l’émergence et de la montée d’une forme de nationalisme dans les colonies, avant et pendant la Première Guerre Mondiale, marquée par la dissolution de l’union entre l’Irlande et la Grande-Bretagne, et la potentielle mais non-advenue scission de l’Afrique du Sud vis-à-vis de l’Empire. Comme souvent, le politique est venue légiférer sur des circonstances déjà établies, puisque tout ce que ce statut de Westminster officialise étaient déjà des acquis de fait. Mais il était nécessaire que cela soit écrit dans la loi car il permet aux Dominions de pouvoir profiter pleinement de leur nouveau statut et de ne plus être sous la menace d’un revirement. Cette nouvelle loi les protège en officialisant leurs droits acquis depuis déjà un certain temps.

Rapidement, le statut de Westminster est adopté par l’Union de l’Afrique du Sud, mais il n’est jamais formellement ratifié par l’État Libre d’Irlande. Il ne sera adopté qu’en 1942 par l’Australie, qui antidate sa signature au début de la Seconde Guerre Mondiale en septembre 1939, et en 1947 en Nouvelle-Zélande. Durant cette période, entre 1926 et 1931, les deux dates clés dont nous venons de parler, les relations indo-britanniques ont empiré. Ces relations tendues ont eu pour résultat que l’Inde n’a pas été inclue dans le statut de Westminster et qu’elle ne s’est pas vu accorder le statut de Dominion.

Un Empire sur le déclin

Alors que l’intégrité de l’Empire semble s’effriter sur le plan politique au vu de l’émancipation de certaines colonies que permet le statut de Westminster, le Royaume-Uni entre dans un nouveau conflit. Le 3 septembre 1939, Albion déclare la guerre à l’Allemagne. La plupart estiment que cela n’engage pas les Dominions – à ce titre l’Irlande fait le choix de rester neutre dans le conflit – à l’exception du gouvernement australien qui est en quelque sorte lié par cette déclaration de guerre britannique. Et cela parce qu’ils n’ont pas encore signé le fameux statut de 1931 et ne peuvent donc pas contrôler pleinement leurs affaires étrangères. Ils sont encore, d’une certaine façon, les sujets de la Couronne. Si l’Australie est obligée légalement de suivre la Couronne britannique dans cette guerre à l’autre bout du monde (pour l’instant), certains Dominions, comme le Canada et l’Afrique du Sud, émettent leur propre déclaration de guerre, respectivement les 10 et 6 septembre. À ce titre, la Seconde Guerre Mondiale doit être vue comme un évènement qui a encore un peu plus desserré les liens politiques qui unissaient le Royaume-Uni et les Dominions. Loin de disparaitre, ils se sont nettement atténués quand on regarde leur évolution depuis la création du statut de Dominion. Une des preuves de cette émancipation est la tenue des Conférences Impériales. Dès 1944 leur nom change pour quelque chose que je qualifierai de moins colonialiste, puisqu’elles prennent le nom de Conférences des Premiers Ministres du Commonwealth jusqu’en 1969, et en 1971 elles deviennent l’Assemblée des Chefs de Gouvernement du Commonwealth. Comme vous l’aurez deviné, elles se déroulent tous les deux ans, et chose importante, chaque État de l’organisation doit accueillir ces assemblées à tour de rôle. Preuve s’il en est de l’émancipation des Dominions et des colonies vis-à-vis du gouvernement britannique.

Qui donne naissance au Commonwealth des Nations moderne

L’année 1947 apporte également son lot de changements, avec l’indépendance de l’Inde et sa partition en deux États, l’Inde donc et le Pakistan. Chacun devient un Dominion et rejoignent le Commonwealth. Lorsqu’en janvier 1950 l’Inde devint une république, elle pu tout de même rester au sein du Commonwealth, ainsi que le Pakistan lorsqu’il devint une République Islamique en 1956. Le cas indien marque une première étape dans l’établissement du Commonwealth moderne. Jusque là les membres du Commonwealth étaient des Dominions dont le système politique est la monarchie constitutionnelle, c’est-à-dire qu’ils avaient tous le monarque anglais comme représentant de l’État. Or en devenant une République, l’Inde quitte ce système politique et ne peut donc, en théorie, plus être membre du Commonwealth car concrètement le monarque anglais ne représente plus rien pour eux. Malgré tout, la nouvelle république souhaite rester membre de l’organisation. Les dirigeants politiques de chaque État du Commonwealth trouvent alors un accord permettant à l’Inde de rester membre. Cet accord c’est la déclaration de Londres du 26 avril 1949, qui stipule que l’appartenance à l’organisation ne peut plus être basée sur une allégeance à la Couronne britannique. L’Inde a ainsi ouvert la porte au Pakistan qui se serait retrouvé face à la même problématique quelques années plus tard, et à toutes les Républiques qui composent actuellement le Commonwealth, lesquelles représentent plus de la moitié de l’organisation. La déclaration de Londres a également permis aux États africains et asiatiques de l’Empire de pouvoir rester dans le Commonwealth tout en formulant clairement le vœu de devenir des Républiques au moment de leur indépendance, ce qui aurait été impossible auparavant.

Néanmoins, le monarque britannique n’en est pas moins reconnu comme étant le chef du Commonwealth, symbole de l’association libre d’États indépendants. Il reste le personnage le plus important dans chaque royaume du Commonwealth et garde certaines prérogatives, comme le commandement des forces militaires ou la création de lois. Dans cette même déclaration, les dirigeants reconnaissent et s’accordent sur le fait que les membres du Commonwealth des Nations sont :

« Libres et égaux, coopérant librement dans le même but de paix, de liberté et de progrès ».

La déclaration de Londres met fin au terme de British Commonwealth of Nations, qui est remplacé par celui de Commonwealth of Nations, lequel a pour avantage de ne pas impliquer une notion de subordination au gouvernement britannique.

Après le sacre d’Elizabeth II le 2 juin 1953, les Dominions changent de nom pour devenir des royaumes du Commonwealth. Aujourd’hui, un royaume du Commonwealth est un des 16 États souverains, dont le Royaume-Uni, qui sont membres du Commonwealth des Nations et qui reconnaissent la reine Elizabeth II comme étant le monarque légitime.

Le dernier changement notable qui survint dans l’histoire du Commonwealth fut en 1961 lorsque l’Afrique du Sud devint une république et fut exclue de l’organisation par les autres membres du fait de sa politique d’apartheid. Elle put le réintégrer en 1991 lorsque la politique d’apartheid prit fin.

Le Commonwealth des Nations, ou en bon français, le Bien Commun des Nations, est donc une organisation internationale réunissant différents types de gouvernement et ayant pour chef le monarque britannique. Issu de l’Empire Britannique, il a pour but la poursuite du bonheur, de la liberté et du progrès, par le biais de la coopération inter-étatique entre chacun des membres. Pour cela, ils adhèrent tous à une charte où les droits de l’homme sont au cœur du projet, et bien que celle-ci ne soit pas contraignante en soit, son non-respect peut entrainer des sanctions et/ou une suspension. Il est important de préciser, comme nous l’avons souligné à de nombreuses reprises, que bien qu’issu de l’Empire Britannique, chacun des membres du Commonwealth est l’égal des autres et qu’aucun n’est subordonné au gouvernement britannique ou même à la Couronne. Mais outre les nobles objectifs affichés par la charte, l’organisation permet également à ses membres d’avoir des avantages sur le moment, lesquels doivent permettre tant à l’État qu’à ses citoyens de se développer. Ainsi chaque membre est un interlocuteur privilégié pour les autres, facilitant le travail diplomatique et les échanges économiques, ce qui explique que les anciennes colonies aient autant exprimé leur volonté de rester dans le Commonwealth au moment d’accéder à l’indépendance.

Le Commonwealth s’est ainsi construit sur plus d’un siècle passant d’un système colonial et très hiérarchisé à un système plus égalitaire. À l’heure du Brexit, il est une échappatoire vers lequel Albion peut se retourner et tenter d’y resserrer ses liens. C’est tout du moins ce que proposait Boris Jonhson au moment des dernières élections de décembre, mais les disparités économiques de ses membres rendent le projet bancal. Il s'adresse au fier passé de la nation britannique, et le rêve et l'illusion sont parfois des ressorts puissants de l'âme humaine. Ressusciter le Commonwealth comme instrument de puissance britannique, c'est donc rassurer des électeurs inquiets de voir une Grande-Bretagne isolée et repliée sur elle-même lorsqu'elle aura largué les amarres avec le reste de l'Europe.